~神奈川県横浜市 実は三代目なんです編~

みなさんこんにちは。

リンスタ社会科担当の白井です。

横浜駅は、JR、私鉄、地下鉄の全6社が乗り入れる日本でも有数のターミナル駅です。1日の利用客数は、新宿駅、渋谷駅、池袋駅に次いで、全国で4番目に多くなっているそうです。

横浜駅といえば、1872年に日本で初めての鉄道が開通したときにできた駅としても知られていますが、写真の横浜駅は、そのときの横浜駅とは異なる位置にあります。この横浜駅、実は3代目なのです。

…ということで今回は3つの横浜駅を巡ってきました。

上の地図からもわかる通り、初代の横浜駅があったのは現在の桜木町駅付近です。

駅の南改札を出て少し歩いたところには、下の写真の「鉄道創業の地」と書いた碑が立っています。また、すぐそばにある建物の1階には、開業当時の蒸気機関車が展示され、建設工事の指揮をとったイギリス人技師エドモンド・モレルのレリーフも飾られていました。

この場所に初代横浜駅がつくられた理由は、〝ここには何もなかったから〟だそうです。

以前のブログにも書いたことがありますが、鉄道の建設は当時の人々にあまり歓迎されていなかったのです。ここ横浜でも鉄道建設に反対する人が多く、現在の横浜駅付近では海だったところに築堤を築いて線路を敷きました。20世紀初めのころの地図を今昔マップで見てみても、現横浜駅付近に築堤が確認でき、両側を海に挟まれて鉄道が通っていることがわかります。

ところで、蒸気機関車を動かすには石炭と水が必要ですね。横浜は港がありますから石炭を入手するのは容易だったでしょう。でも、水はどうしたのでしょうか? 海に近く、大きな河川もないこの場所では、機関車を動かすためのきれいな水は手に入れにくかったのではないでしょうか。

そんなことを考えながら地図を眺めていると「鉄道湧水」と書かれているところがあるのを見つけたのです。10分ほど歩いてその場所に辿り着くと、下の写真のように崖の下の住宅の脇から水が流れ出ていました。最初は「排水口かな?」とも思ったのですが、しばらく見ていても一定量の水がずっと流れ出ており、どうやらこの崖から水が湧いているようです。調べてみたところ、やはりこの水は蒸気機関車の水として使用されていたことがわかりました。

その崖の上は「掃部山公園」という公園になっているようです。上に登れば別の風景が見られるかもしれないと思い、急な坂を上っていくことにしました。公園のある場所は、かつて「鉄道山」と呼ばれていたそうです。蒸気機関車に使う水が湧いていたことに加え、ここに先ほどのエドモンド・モレルを始めとする鉄道技師たちが暮らす官舎があったことに由来するのだそうです。その後、この地は江戸幕府の大老井伊直弼で知られる井伊家の所有となり、井伊直弼の官位だった掃部頭から掃部山になったのだそうです。

公園内には下の写真のような立派な井伊直弼像がありました。考えてみれば、井伊直弼が主導した日米修好通商条約で開港したのが横浜港ですから、彼の像がこの地にあるのは納得できますね。井伊直弼は悪役イメージの強い人物ですが、彼がいなかったら日本の歴史は悪い方向に変わっていたかもしれません。桜田門外の変で直弼を暗殺した志士とよばれる人たちは「攘夷攘夷」と叫ぶだけの世間知らずだと思うのです。当時の日本の実力では欧米に勝てるはずもなく、もし意地を張って条約を結ばなければ軍事力を行使され、当時の中国がそうだったようにいくつかの土地を欧米列強に奪われていたかもしれません。そんなふうに考えると、彼はもっと評価されていい人物のような気がします。

話をもとに戻しましょう。

次に向かったのは2代目横浜駅の跡です。

初代横浜駅には重大な欠陥がありました。この駅は行き止まり式だったため、すべての列車はここで進行方向を変えなければならないのです。ここが終点だったときにはそれで問題なかったのですが、東海道線が西に延びていくと、この折り返しはとても不便なものになってしまいました。

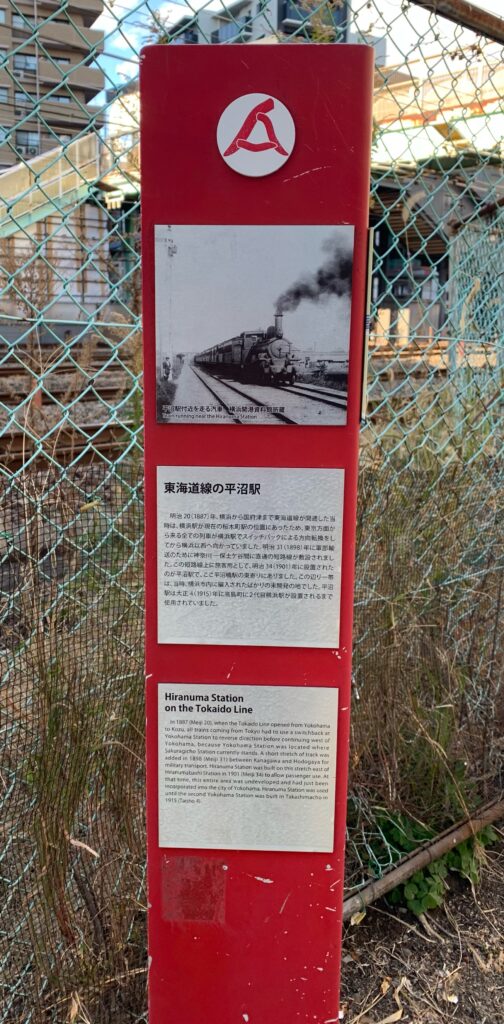

日清戦争が近づくと、軍事輸送を円滑におこなうため、神奈川駅付近から直進する短絡線が建設されます。これが現在の東海道線のルートになっています。その後、短絡線を経由する列車が増えたことで横浜駅に来る列車はその数を減らしていきました。そこで短絡線上に設けられたのが、相鉄線平沼橋駅にあった平沼駅でした。平沼橋駅の階段下には、下の写真のようにこの場所に平沼駅があったことが示されていす。しかし、市街地から遠いこの駅は利用客にとって不便で、横浜駅の代わりになるのは難しかったようです。

これらの問題を解決するため、1915年に横浜駅の移転が実施され、現在の地下鉄高島町駅から近い場所に2代目横浜駅が開業、それまでの横浜駅は桜木町駅となりました。この横浜駅は、東京駅のようなレンガ造りの立派な駅だったそうです。しかし、この2代目横浜駅はわずか8年でなくなってしまうのです。1923年に発生した関東大震災は横浜の地にも重大な被害をもたらし、2代目横浜駅も倒壊してしまったのです。

駅があった場所には下の写真のようなレンガの遺構が残されていました。この場所はマンションの敷地内なのですが、このような遺構を残してくれるだけでなく、見学もできるようにしてくれているのはとてもありがたいことです。

しばらくの間は仮駅舎で営業をしていたそうですが、やはり不便だったのかもしれません。その後の復興計画が進む中で、横浜駅は再び移転されたのです。これが3代目横浜駅、つまり現在の横浜駅です。

最初の写真は横浜駅西口のものですが、開業当時の地図を見ると、この付近にはあまり建物もないように見えます。それ以前は海だった場所ですから、まだ完全に土地の造成が終わってなかったのかもしれませんね。東口も、西口と比べれば建物の数は多いようですが、まだまだ空きスペースが多いように見えます。訪問したこの日は、東口も西口も数多くの人が行き交っていました。今の横浜駅前の賑わいを、当時の人々が知ったらどんな顔をするんでしょうね(笑)

横浜駅は少しずつ北へ移転していったわけですが、さらにその北にはもう1つの横浜駅がありますね。そうです。東海道新幹線の新横浜駅です。この駅ができたときにも、周囲には何もなかったそうです。実際に今昔マップで見てみると、開通直後の新幹線ホームは田んぼの中にあります。これも今の新横浜駅の姿からは信じられないですね。横浜駅移転の歴史は、横浜発展の歴史なのかもしれません。

「?」はきっとそこにある

「?」を知ればおもしろい!

みなさんも、身近な「?」を見つけて楽しんでみてください。